Collections

-

C1004|苔 > スナゴケ(砂苔)

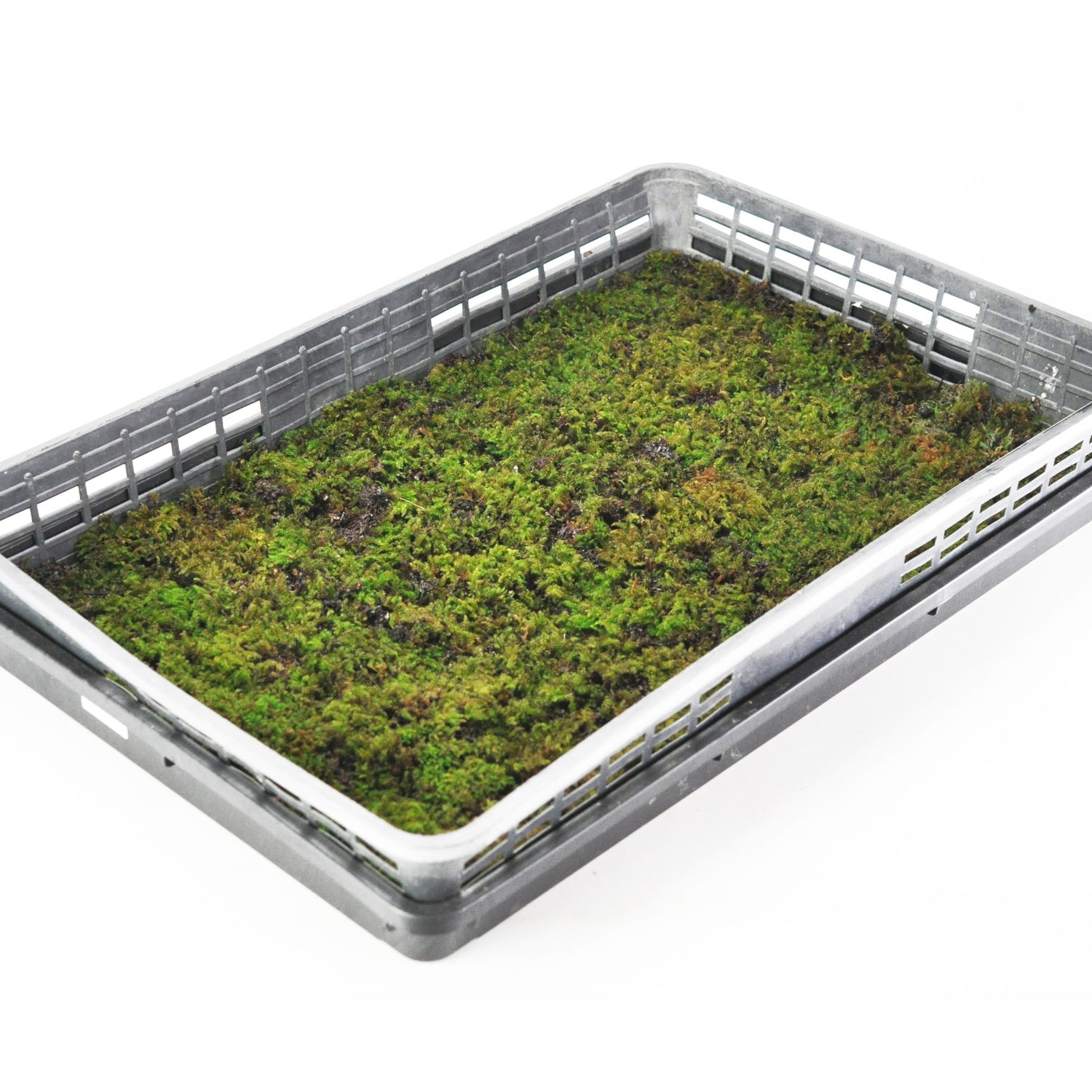

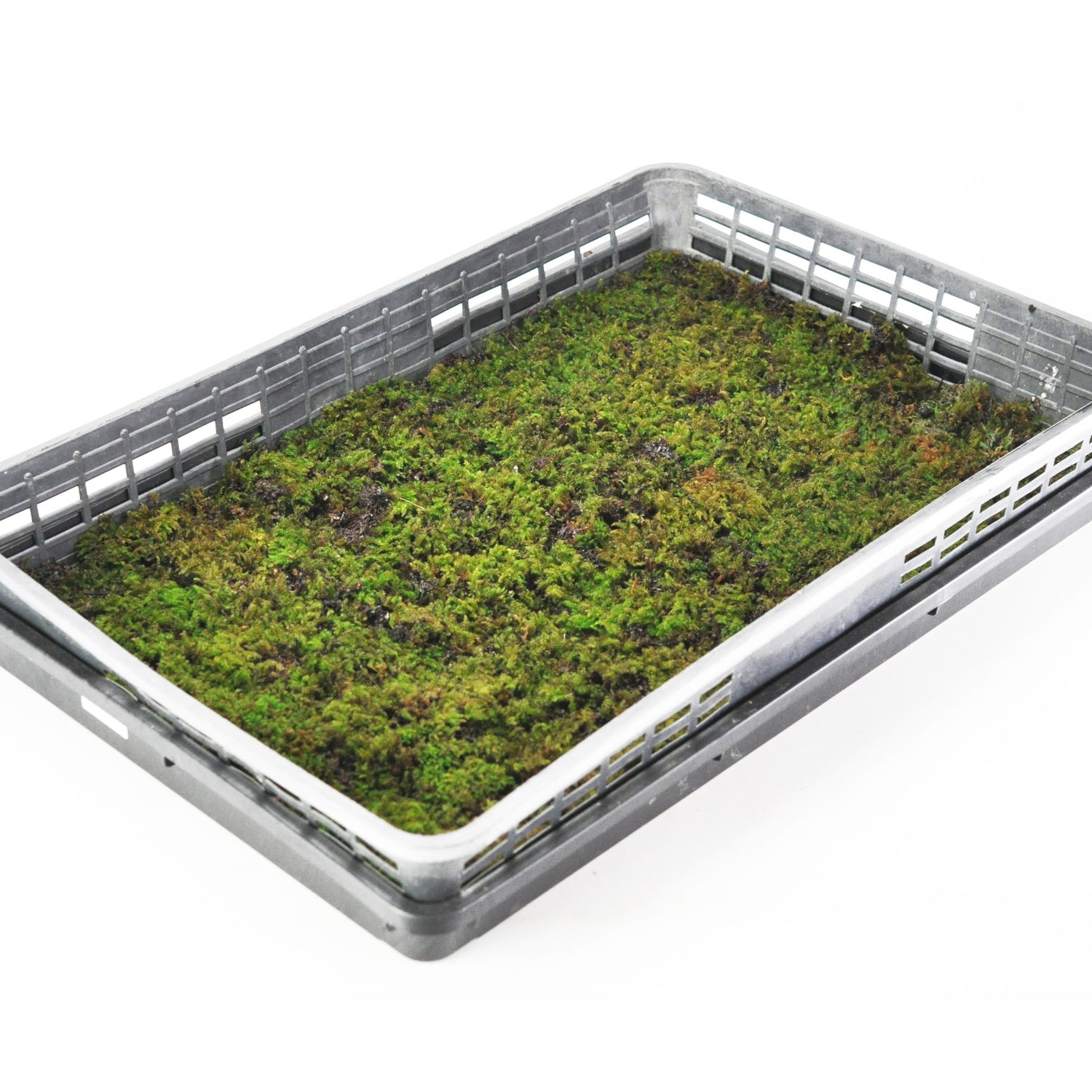

スナゴケ(砂苔) 砂苔は、星形の苔が沢山あつまったような可愛い形状で、茎の長さは3cm前後になります。北海道から本州の各地の森林の日当たりのよい場所に自生しています。暑さ、乾燥、日差し、寒さ、風などに強く、比較的育てやすい苔です。日当たりや乾燥に強いので屋上緑化に使われたり、庭のグランドカバーなどにも使用されています。苔盆栽などにもオススメです。 <砂苔(スナゴケ)の育て方> いろんな環境に対応できる苔ですが、蒸れには弱いです。多湿にならないよう気をつけましょう。特に蒸れには弱いので夏の水やりには注意が必要です。

-

C1005|苔 > ヒノキゴケ(檜苔)

ヒノキゴケ(檜苔) ヒノキゴケは、毛足の長い茎がふわふわのシッポのように見えることから「イタチノシッポ」とも呼ばれています。その柔らかく鮮やかな緑色は人気で、テラリウムやアクアリウムの素材として使われるほか苔庭にも使われています。主に山や林の中の湿った腐葉土の上や谷、沢の斜面のような水辺の近い湿度の高い場所に生息していいます。ヒノキコケを育てていて伸びすぎたり、茶色くなった場合には、その部分をカットしてください。

-

C1006|苔 > ビロードゴケ(ビロード苔)

ビロードゴケ(ビロード苔) ビロード苔は、一般的にギンゴケやホソウリゴケのように短めの葉がビロードのように美しい光沢をはなって広がる苔のことをいいます。乾燥や寒さなどにも強く、育てやすい苔ですが夏の蒸れは苦手です。緑の美しさから、盆栽の化粧などにも使われています。

-

C1007|苔 > ミズゴケ(水苔)

ミズゴケ(水苔) 水苔(みずこけ)は日本全国に分布し、水辺の近くや湿地などにに生育し、冬は流木などに付着していることもあります。葉は長くて柔らかく、円形または披針形の形をしています。表面に沢山の気孔があるため葉の内部に沢山の水を蓄えることができるので、水持ちがよいです。また、排水性、通気性もあることから園芸などでもよく使用されています。水を含んだ苔は柔らかいので根を傷つけることもないので安心して使えおすすめです。盆栽にも乾燥しがちな時期や留守時などに水苔を根元に貼って使用することがございます。<ミズコケの戻し方>使う分だけを取り出して、水のもれないビニール袋、もしくは蓋のできる容器に入れ、水もしくはぬるま湯につけて一晩つけておきます。戻ったら軽く絞って使います。残った水苔は密閉して暗所にて保管してください。湿気があるとカビが生えますのでご注意ください。

-

C1008|苔 > コツボゴケ(小壺苔)

コツボゴケ(小壺苔) コツボゴケは、湿った土や倒木の上で自生し、その透き通った緑色が特徴的です。水かけると透明感のある葉がキラキラと輝く姿が美しいです。葉の形は広卵形で先が尖り半分以上に鋸歯があります。他の苔に比べて成長が早く、適した環境では広いマットを形成することもあります。乾燥には弱く、葉が強く捲縮するため、育てる際は蓋のついた容器がおすすめです。コツボゴケはその美しい外見と育てやすさから、テラリウムや苔愛好者にとって魅力的な一品です。

-

C1009|苔 > シノブゴケ(忍苔)

シノブゴケ(忍苔) シノブゴケは、湿った林床や倒木上で自生しているハイゴケを細くしたような葉を持つ苔です。日陰~半日陰の湿った環境を好みます。乾燥にはやや弱いですが、成長が早く着生しやすいため、苔庭や盆栽やテラリウムなどに用いられます。場所を選ばず、初心者にも育てやすい苔といえるでしょう。湿潤な環境を好むため、パルダリウム(水中と陸上の両方の環境を模倣したアクアリウム・テラリウム)などにも利用できます。

-

C1010|苔 > シラガゴケ(白髪苔)

シラガゴケ(白髪苔) シラガゴケは、日本全国に広く分布している苔の一種で、木の根元など日陰で雨が直接当たらない場所に自生することが多いです。シラガゴケ科に属し、その中でも比較的大柄な種類で、そのこんもりとした外観から、苔盆栽や盆栽の化粧に頻繁に使用されます。比較的乾燥気味に育てる方がよい苔です。

-

C1011|苔 > スギゴケ(杉苔)

スギゴケ(杉苔) スギゴケは、山間部の腐葉土が多い土壌で育つコケで、その直立した茎と細い葉がスギの樹に似ているためこの名がついています。日差しに比較的強く濃い緑色を保ちますので、苔庭に使用されることの多い苔です。また、硬質な葉と堂々とした姿は美しく日本庭園や寺社などでも使用されています。背丈が大きく10cmになるものも。背丈の大きさを活かしたテラリウムなども素敵です。

-

C1012|苔 > タマゴケ(玉苔)

タマゴケ(玉苔) タマゴケは日本に自生するコケ植物で、柔らかなふわふわとした黄緑色の葉と丸い小さな玉子のような胞子嚢が特徴です。その愛らしい見ためから非常に人気の高い苔です。水辺や湿った土地に生息しており、湿度を保てる環境下であれば育てることが可能です。乾燥には弱いため、水やりには注意が必要で、置き場所としては半日蔭が望ましいです。テラリウムやアクアリウムに使われることの多い苔で、水辺の景観をつくるのにも適しています。

-

C1013|苔 > ゼニゴケ(銭苔)

ゼニゴケ(銭苔) ゼニゴケは、その名前が示すように硬貨に似た独特な形状の平らで丸い葉が特長です。テラリウムのアクセントとして利用されることもあります。多湿な環境を好む性質があるため、適度な湿度が必要となります。直射日光を避け、半日陰での育成が理想的です。丈夫で手間がかからないので初心者でも簡単に育てられます。繁殖力が高いので、他の植物との共存は難しいのでご注意ください。学術的には植物進化の研究において重要な役割を果たしています。

-

C1014|苔 > マメヅタ(豆蔦)

マメヅタ(豆蔦) 豆蔦(マメヅタ)は、細い茎で樹木や岩に着生するシダ植物で、丸く肉厚な可愛らしい葉を持っています。本州(東北以南)~琉球に分布し、鮮やかなグリーンと丸く可愛い形が魅力で苔玉やテラリウムに使われることも多い愛好家に人気の植物です。湿度が高く、直射日光のあたらない半日蔭を好みます。ツタと名前がついていますが、シダ植物の一種です。

-

C1015|苔 > コウヤノマンネングサ(高野万年草)

コウヤノマンネングサ(高野万年草) 高野万年草(コウヤノマンネングサ)は大きくなると6cmほどにもなる日本最大の苔です。ヤシの木のような風貌で、一見して草のような苔です。200年ほど前に高野山で発見されたので「高野万年草」という名がつきました。直射日光には弱く高湿度を好みます。環境的にもテラリウムとの相性はよく、背が大きいのでアクセントにもなります。乾燥には弱いので蓋つきの容器などを使用した方がいいでしょう。

-

C1016|苔 > コシッポゴケ(小しっぽ苔)

コシッポゴケ(小しっぽ苔) シッポゴケを小ぶりにした「小シッポゴケ」。シッポゴケと同様に動物のシッポのようにフサフサとした葉が特徴です。山の樹の下などに生息しており、まるく群生している姿はとてもかわいらしいです。明るめの日陰を好みますが、直射日光や蒸れなどに弱いので注意しましょう。きれいな緑色で苔玉にもむいてます。

-

C1017|苔 > オオホウオウゴケ(大鳳凰苔)

オオホウオウゴケ(大鳳凰苔) オオホウオウゴケはその名の通り鳳凰の羽のような美しい葉を持つ大型のコケで、水辺や水中、沢沿いの湿った場所などに自生しています。濃い緑色の葉が群生した様がとても美しいので、苔テラリウムやアクアテラリウムでも人気があります。乾燥には弱く葉先が黄色に変色することがあるため、湿度を保てる環境で育てましょう。仮根が出やすいので石などに着生させるといった楽しみ方もできます。比較的、初心者向けにもおすすめな苔です。

-

C1018|苔 > カサゴケ(傘苔)

カサゴケ(傘苔) カサゴケは美しい傘のような大型の葉を持つ苔で、“rose moss”とも呼ばれます。日本にはオオカサゴケ、カサゴケモドキ、カサゴケの三種類がありますが、園芸では特に分類されていません。乾燥に弱く、日陰地や湿潤地でよく育ち、森林公園などの清らかな水の流れる場所に生息しています。テラリウムなどの湿度が一定の場所では安定しており、水中花としても利用されることがあります。その独特の形と鮮やかな緑で人気の高い苔です。

-

C1019|苔 > チョウチンゴケ(提灯苔)

チョウチンゴケ(提灯苔) ユニークな形状をしたチョウチンゴケは、観賞価値が高く、どんな盆栽にも神秘的な雰囲気をプラスします。少ない手入れで済み、独特の外見はコレクターの間でも人気。盆栽の世界に深みを加える一品です。

-

C1020|苔 > ツヤゴケ(艶苔)

ツヤゴケ(艶苔) ツヤゴケは日本各地に分布しており、山地の岩の上や樹の根元に群落を作ります。ハイゴケと同じ様に土手や岩を這うように成長します。名前の通り乾燥時に葉に艶・光沢があるのが特徴です。姿はシノブゴケに似ていますが、シノブゴケより乾燥に強く、苔玉や苔盆栽、テラリウムなどに用いられます。

-

C1020|苔 > フデゴケ(筆苔)

フデゴケ(筆苔) 葉が筆のようにフサフサとして、まるで筆先のようなみためから筆苔という名がつきました。手触りのよい苔です。明るめの黄緑色から緑色で比較的日当りのよい場所に群生しています。その美しさからテラリウムに使われることの多い筆苔ですが、高い湿度が苦手でカビなども生えやすいため注意が必要です。

-

C1021|苔 > ムチゴケ(鞭苔)

ムチゴケ(鞭苔) ムチゴケは湿度の高い渓流沿いや山の岩の斜面に自生する大型の苔です。透明感のある深緑色の葉とY字型に分枝する茎が特徴で最大で全長12cmくらいになります。育てるポイントとしては直射日光を避け、涼しい場所でが望ましく、乾いた葉には霧吹きで水やりをしてください。苔テラリウムや苔玉作りに使われることも多く、美しい色と形状が苔庭やインテリアに自然の魅力を加えます。

-

C1022|苔 > クジャクゴケ(孔雀苔)

クジャクゴケ(孔雀苔) 扇形の葉がまるで孔雀の羽のように美しいクジャク苔。その美しさから人気のある苔です。山地の岩などの隙間や側面などに生息しています。仮根が発生しやすく石などにも着生しやすいので、テラリウムなどでも石に着生させて楽しむことができるでしょう。湿度は必要ですが、高湿度すぎるとっカビの原因にもなりますのでご注意ください。

-

C1023|苔 > コスギゴケ(小杉苔)

コスギゴケ(小杉苔) コスギゴケは、杉の幼木のようにまっすぐ直立し、日本庭園などに使用され、風情ある景観を作り出します。半日陰の湿った土の上で群生し、テラリウムにも適しています。乾燥すると葉が縮れるため、定期的な水やりが必要です。ウマスギゴケやオオスギゴケとともにスギゴケとひとまとめにされることもありますが、スギゴケの様に伸び続けるということはありません。

-

C1024|苔 > カモジゴケ(髢苔)

カモジゴケ(髢苔) カモジゴケは鮮やかな緑色とふわふわした柔らかな雰囲気が特徴で、動物のしっぽのように先端が丸く反っている苔です。半日陰や湿潤地に生息している苔で、比較的乾燥にも強いので初心者向けといえるでしょう。乾いたらたっぷり水を与えてください。テラリウムや苔盆栽に最適で、シッポゴケに似た柔らかくふさふさした見た目で人気があります。

-

C1025|苔 > ヒツジコケ(ひつじ苔)

ヒツジゴケ ヒツジゴケはヒツジの毛のように柔らかくフワフワしていることから名づけられた細い葉をもつ苔です。葉先の葉緑体がないため、白くなるという特徴があります。比較的乾燥にも強いのでテラリウムなどにもおすすめです。

-

C1026|苔 > コケシノブ

コケシノブ コケシノブは葉は細長く繊細な形が美しいシダ植物です。主に日陰の岩場や樹木の根元に自生しており、湿度の高い環境を好みます。耐寒性と耐湿性があり、日本庭園や苔庭、盆栽のアクセントとしても使われています。コンパクトで手入れがしやすいのでテラリウムやインドアガーデンにもおすすめです。涼しげな雰囲気を演出する植物です。

-

C1100|苔テラリウム

苔テラリウム 苔テラリウムは、緑豊かな自然を身近に感じられるインテリアで、お部屋に心地よい雰囲気を作り出します。比較的管理がしやすいので、その手軽さ自分用はもちろん贈り物として人気が高まっています。作り方は簡単で、土、苔、石、流木などをガラス容器などに配置すればひとまず完成です。上達すると、滝や川などを表現したり、ジオラマ風にアレンジしたりと自分の思うような世界を創作して楽しむこともできます。完成した作品をライトアップする楽しみも。

-

C1101|苔テラリウム > ガラスベース

ガラスベース ガラスの器は、苔テラリウムやフラワーベース、生け花の器として、多様な用途に対応する万能アイテムです。透明なガラスが植物の美しさを際立たせ、どの角度からも鑑賞することができます。シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもなじみ、自分だけの自然を取り入れた空間を演出できます。耐久性が高く、お手入れも簡単なので幅広く利用されています。

-

C1200|盆栽の種

盆栽の種 自ら育てる喜びを提供する盆栽の種。手間をかけて育てれば、盆栽の深い魅力を理解できるようになります。初心者からプロまで、すべての方に育成の楽しさと達成感をもたらします。

-

C1300|盆栽素材

盆栽素材 苗木の小さな素材木を使って、自分だけの盆栽を作ってみませんか?初心者でも簡単に針金をかけて自分好みの盆栽に仕立てていくことができます。自然の中の風景を思い浮かべて理想の形を作ってみてくださいね。ワークショップなどでもお使いいただけるようにセット商品もございます。

-

C1401|盆栽鉢 > 1号鉢(幅3~4cm)

1号鉢(幅3~4cm) 1号鉢は直径3cm前後の大きさの鉢になります。植木鉢や陶器鉢は大きさを号数で表示しましが、1号が3cmと決められています。1号鉢はとても小さく豆鉢とも呼ばれ、盆栽鉢のなかでは、豆盆栽や超ミニ盆栽と呼ばれるクラスの鉢になります。国内でもこのサイズを作っているメーカーが少なく、あまり種類はありませんが、極小の鉢に植物を仕立てて楽しむ愛好家が年々増えてきています。また、種を植えたり、苔をのせたりと楽しみ方は色々あるようです。